马克思主义学院举办《道德中国》系列讲座

2019年11月13日下午,《道德中国》系列首场讲座在日华楼147教室举行。本次讲座的主题为“‘根’与‘魂’——谈谈上海非遗的保护与传承”。由上海师范大学非遗传承研究中心主任、《非遗传承研究》主编、校党委书记陆建非教授主讲,马克思主义学院副院长丁彩霞主持。

讲座伊始,陆教授对“非遗”概念的提出和界定进行了简明的介绍。他用“三瓶酒”的故事生动又清晰地把“古董”、“文物”和“非遗”三个易混淆的概念进行了区分。陆教授指出,非遗作为传统文化中的一部分,是一个城市的底色文化,并以沪语为例和同学们展开互动,令同学们深深感受到沪语作为上海这座城市底色文化的魅力。

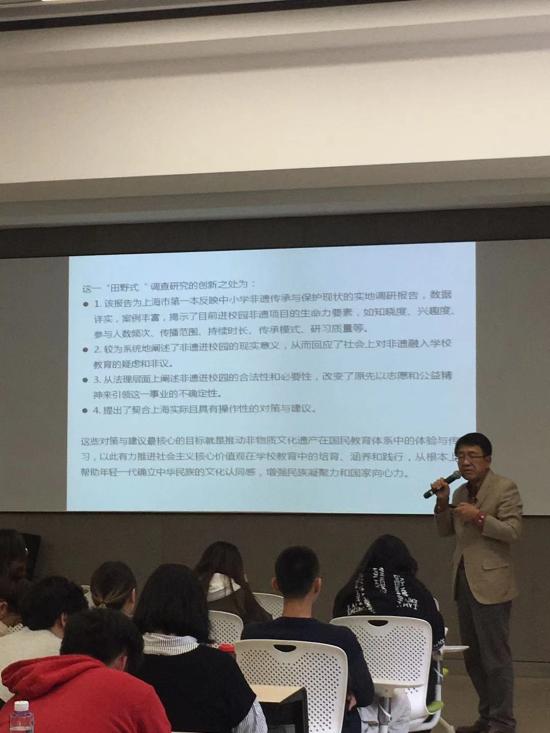

陆教授向同学们介绍了一些上海的非遗项目,如罗店划龙船习俗、崇明灶画、徐行草编、舞草龙、滚灯等,引起了同学们的浓厚兴趣。陆教授指出,非物质文化遗产是民族之“根”,国家之“魂”,是一个民族文化自觉与自信之源,非遗的保护与传承亟不可待。为此,陆教授和他的团队做了大量的工作。除了通过报纸等媒体进行呼吁和宣传报道之外,陆教授还积极展开调研工作,编写了《上海市中小学非遗传承与保护研究报告》。

陆教授表示,在调查问卷中发现当前在中小学教育中还存在以下一些问题:一是学生的非遗概念较模糊,传承与保护的热情不高;二是本地小众非遗知晓率不高;三是非遗教育资源分布不均衡;四是非遗种类频次差异凸显;五是人力财力投入不足;六是非遗文化教育缺乏统一部署。对此陆教授给出了五条建议:一是组建相关机构,实现统一调配;二是创设视频读物,展现上海非遗;三是重视队伍建设,提高传承效率;四是嫁接职业教育,推动非遗产业;五是不断与时俱进,形成循环格局。

最后,陆教授向同学们介绍了《非遗传承研究》和《上海非物质文化遗产学生读本》,鼓励同学们了解非遗、走近非遗、保护并传承非遗。

通过陆教授的讲解,我校师生对非物质文化遗产的概念、上海非物质文化遗产的种类与分布、上海中小学非物质文化遗产的教育现状与存在的问题、非物质文化遗产保护与传承的意义都有了更清晰的认知。本次讲座从非遗的角度很好地引领当代大学生树立文化自觉和文化自信意识,反响热烈。

我校“中国系列”思政课程《道德中国》,以中国传统道德和文化为本源,立足新时代中国特色社会主义伟大实践,结合习近平新时代中国特色社会主义思想,从理论到实践、从国家到个人,多维度全面剖析文化建设的宏观目标和具体要求。课程与学校“为做人而学习”的校训精神紧密结合,与“修身苑”文化长廊教学基地密切联系,帮助学生成长为“专、通、雅”协调发展的应用型人才而努力。

马克思主义学院供稿

撰稿/陈诗旖